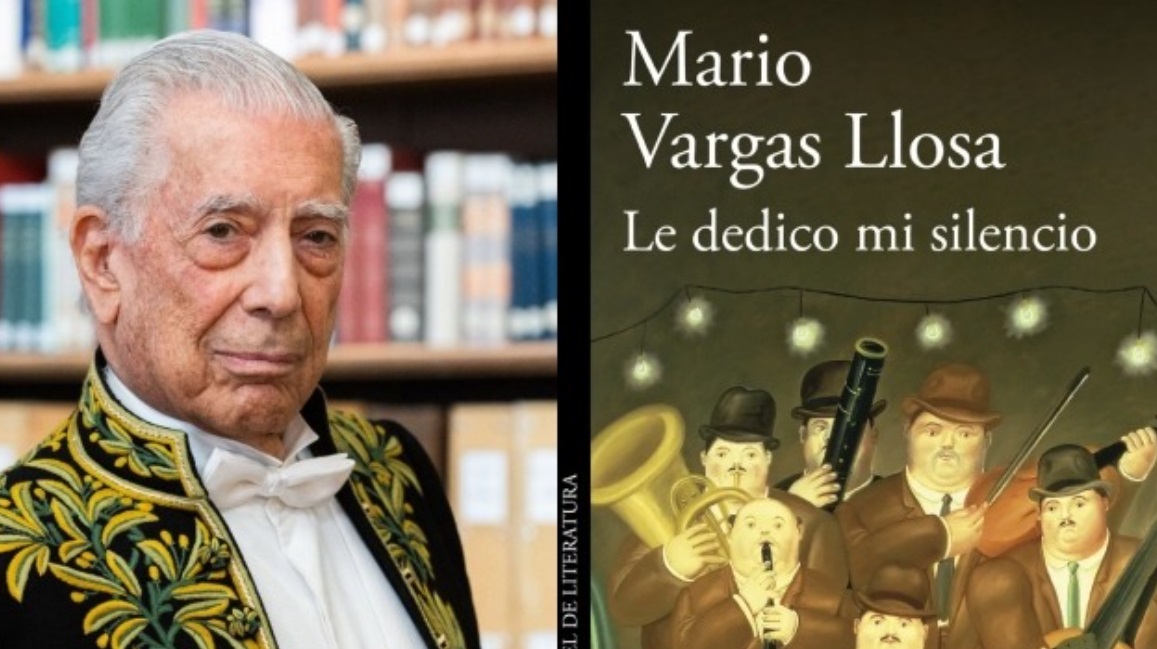

Mario Vargas Llosa se retira en buena forma: una reseña de «Le dedico mi silencio»

¿Vale la pena leer la última novela del Premio Nobel de Literatura peruano? En Latina Noticias te lo contamos.

Por Marco Zanelli Berríos

Tal vez la última gran novela que publicó Mario Vargas Llosa fue hace 23 años con «La fiesta del Chivo». De ahí en adelante, nos ha entregado una serie de libros que si bien pueden ser verdaderos aciertos («Tiempos recios» es un excelente ejemplo), también son capaces de transitar la indigencia estilística (como algunos tramos de «Cinco esquinas»).

¿Puede pedírsele mayores o similares muestras de brillantez a alguien que, más allá de sus premios internacionales, nos ha entregado al menos un puñado de obras maestras? Sencillamente, no. Pero eso no quita que incluso las ficciones otoñales del Nobel estén tocadas por momentos de fulgor.

En más de un pasaje le ocurre esto último a «Le dedico mi silencio«, novela que, se supone, es la última que el autor arequipeño publicará en vida. El libro está trabajado con verdadero oficio narrativo, una cualidad que en sus últimos títulos le ha permitido a Vargas Llosa salir a flote incluso cuando a sus lectores les parecía que estaba por naufragar. Además, es una ficción entretenidísima, donde el humor que ya había explorado en «La tía Julia y el escribidor» renace con las mismas sutilezas, esta vez gracias la figura de Toño Azpilcueta, un “intelectual proletario” obsesionado con la música criolla.

Así como el escritor de radionovelas, Pedro Camacho, Azpilcueta es un personaje cuya mirada sobre la realidad va alterándose de manera progresiva. Su delirio responde a una fe ciega en una utopía identitaria: creer que la canción criolla es la piedra de toque para unir a peruanos y peruanas en un momento en que el grupo terrorista Sendero Luminoso ha dinamitado nuestra sociedad. Al cínico Zavalita, de «Conversación en La Catedral», que se pregunta por qué «cada vals criollo será tan, pero tan huevón», se opone el idealista Azpilcueta, cuyo fanatismo por el género le conlleva imaginar que el sonido explosivo de un coche bomba se apacigua con la voz de Lucha Reyes o una composición de Felipe Pinglo.

Por semejante creencia, Azpilcueta se propone escribir la Historia (así, en solemne mayúscula) de la música criolla, al mismo tiempo que la biografía del guitarrista Lalo Molfino, un artista que se ha convertido en objeto de sus obsesiones tras oírlo en una peña, en Bajo El Puente. Los capítulos pares de la novela reproducen, precisamente, este trabajo que tiene el aspecto de un ensayo, pero se trata, más bien, de su parodia, ya que quien lo escribe es alguien que padece brotes psicóticos en los que se siente perseguido por ratas. Los capítulos impares, por su parte, muestran el proceso de composición bajo la voz de un narrador omnisciente que explora la perspectiva del protagonista mientras lleva a cabo su empresa quijotesca.

Retratar a este Quijote de la música criolla le sirve a Vargas Llosa para elucubrar algunas ideas suyas sobre la huachafería que sus lectores ya habíamos encontrado en su artículo «¿Un champancito, hermanito?». Azpilcueta es, en esencia, un intelectual huachafo. No tiene empacho en aceptarse como tal y lo revela su lenguaje ampuloso en el que se define a sí mismo como un «sismógrafo de las vibraciones del alma nacional». Incluso los episodios impares se esfuerzan por subrayar esta cualidad. Y es allí donde la factura final del libro podría resentirse: tal es su regodeo en la parodia que le resta dimensión humana a su personaje, sobre todo si su prosa risueña tiende a la simpleza y la redundancia.

Sería injusto, sin embargo, declarar por ese señalamiento que «Le dedico mi silencio» es un cierre que no esté a la altura de la trayectoria de su autor. Todo lo contrario, nada más coherente con su obra que su última novela no solo transcurra en Perú, sino que además homenajee con un gran sentido de la ironía lo que entiende como el espíritu cultural de nuestro país, la huachafería. Es una magnífica manera de despedirse. Con un jaranón criollo.

Te puede interesar:

Tags:

También te puede interesar

Marko quiere impresionar al Perú con ‘El poder de un chisme’: “Ver un show es olvidarte de los problemas”

Conoce qué hacer si tienes un seguro oncológico y cambiaron las condiciones de tu póliza

Black Friday 2024: ¿qué eligen los peruanos a la hora de comprar online?

Estos son los nuevos precios de Netflix y más streaming en Perú con el cobro de impuestos

Horóscopo de hoy, 20 de noviembre, según la IA: ¿cómo te irá en el amor y trabajo?